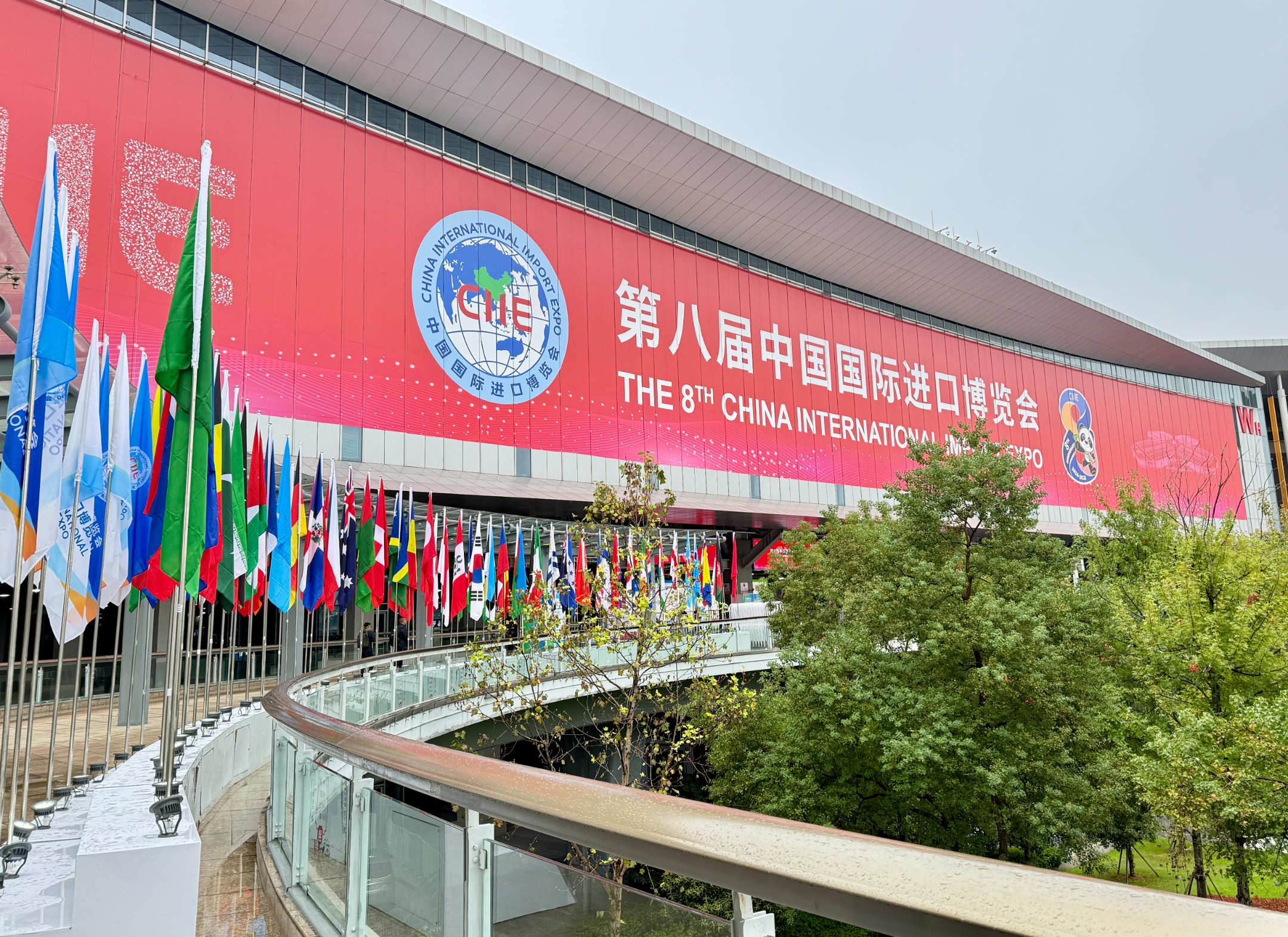

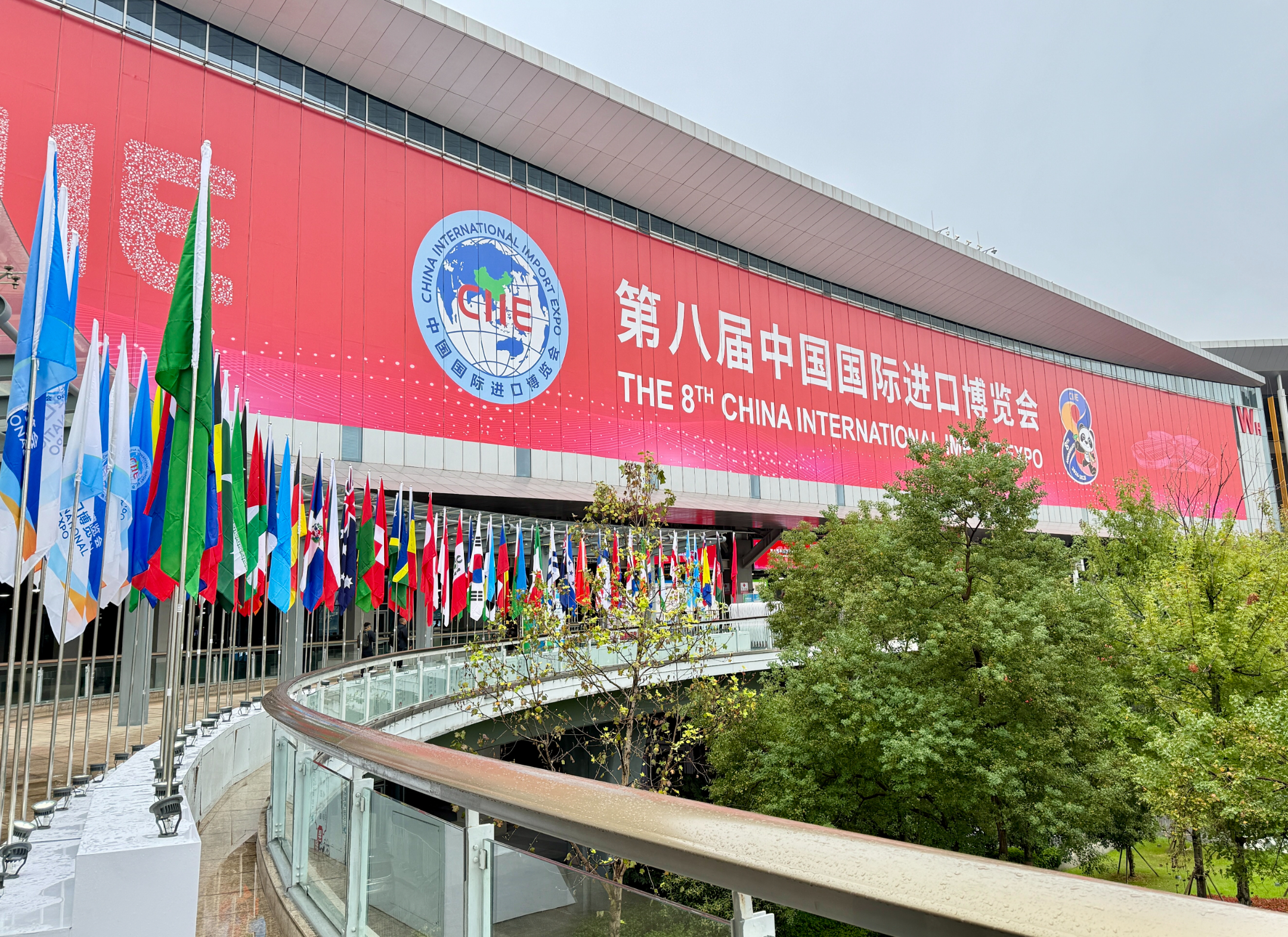

第八届中国国际进口博览会(下称“进博会”)于11月10日在上海国家会展中心落下帷幕。展会期间走在“四叶草”内,时常见到“零碳进博 绿色办博”字样,对于绿色、低碳、ESG(环境、社会和治理)的讨论也越来越密集,“绿色进博”正在推动落实“碳达峰”“碳中和”的目标。

一个业界共识是价值链(供应链)上下游各项活动的间接排放(范围三排放)通常占企业总碳排放的70%—90%,也是最难管控的部分。随着欧盟CBAM(碳边境调节机制)、CSDDD(《企业可持续性发展尽职调查指令》)等绿色贸易法规的推进,这个曾经的“管理盲区”正成为影响企业竞争力的关键因素。然而,大量中小企业作为全球供应链的重要环节,却普遍缺乏碳管理能力,形成了“链主企业有需求、中小供应商没能力”的结构性矛盾。

技术创新被寄予厚望,但现实效果如何?数字化工具能否真正解决数据收集难、成本分担难、标准统一难的现实问题?《国际金融报》记者在第八届进博会期间,专访了三位来自不同环节的关键人物,试图还原范围三减排的真实图景。

ESG降碳要求日趋精细

从碳排放的规则和标准看,有三大核心趋势:一是从“粗算”到“精算”,数据颗粒度要求大幅提高,倒逼企业建立精细化碳管理能力;二是从“自愿”到“强制”:,碳管理从企业社会责任转变为市场准入条件和贸易壁垒;三是从“单点”到“全链”,范围三(供应链)排放成为强制披露和管理内容。

国际层面上,国际标准化组织(ISO)发布了温室气体ISO14064和ISO14068标准,分别用于组织层级碳排放核算和碳中和认证,2025年底新标准全面替代旧标准,2026年底旧标准作废。相比之下,过去可以用行业平均值粗算,现在要求企业提供更精细的实际数据,比如不能笼统说“用了多少电”,要细化到具体生产线、具体设备的能耗;旧标准允许大量使用估算值,新标准要求尽可能使用实际测量数据。此外,企业不能只靠购买碳信用就声称“碳中和”,必须证明自己先做了减排努力。

国内层面,今年开始执行零碳工厂国家标准,核心要求有三方面:一是明确“零碳”定义,优先节能减排,再考虑可再生能源,最后通过碳抵消实现零碳,不是简单买绿证(绿色电力证书)就行;二是需建立碳盘查、减排计划、信息披露、数字化管理平台的完整碳管理体系;三是设置分级评价,划分为“创建型零碳工厂”“示范型零碳工厂”“引领型零碳工厂”三个等级。

佛吉亚中国区企业传播与可持续发展副总裁林霁对记者表示,“作为全球领先的汽车技术供应商,我们发现,如今上游材料企业面临成本回收压力,中游零部件企业应对多主机厂标准差异,而主机厂则承担双重降本与减碳压力。为打破这一局面,我们以‘用更少、用更好、用更久’为方法论,系统推进碳足迹管理与减排在中国本土落地。”

万香集团副总裁陆宁告诉记者,随着欧盟CBAM碳关税临近,客户对PCF(产品碳足迹)合规的专业度要求越来越高——不只要碳报告,更要求数据真实性、可靠性、透明度,以及TfS(携手可持续发展倡议)指南原则的合理应用。他们通过合规认证确认供应商的碳资质,基于减排价值认同,逐渐实现碳值的价格和数量差异化。这既是机遇,也是挑战。

祺鲲科技ESG解决方案负责人、商务部中国国际经济技术合作促进会外聘高级专家何文在接受记者采访时指出,通过技术实现供应链碳数据的“可信穿透”,最大的壁垒不是技术,是信任。供应商“不敢给”——怕暴露商业机密,“不会给”——不知道该提供什么数据,“给了没用”——看不到反馈和价值。

有效管理供应链碳排放

企业温室气体核算体系(GHG Protocol)将企业温室气体分为直接排放(范围一)、间接排放(范围二)和价值链上下游各项活动的间接排放(范围三)三类。范围一是企业直接控制的燃料燃烧活动和物理化学生产过程产生的直接温室气体排放,典型的有燃煤发电、自有车辆使用、化学材料加工和设备的温室气体排放;范围二是企业外购能源产生的温室气体排放,包括电力、热力、蒸汽和冷气等;范围三覆盖上下游范围广泛的活动类型,典型的有供应链企业、投资企业的温室气体排放。

为实现长期脱碳目标,并引领产业链低碳转型,林霁表示,“我们做了四大前瞻性的创新举措:一是业务创新方面,提前布局新能源与氢能产业,加速向清洁出行领域转型;二是产品创新方面,在传统座椅和内饰业务中引入环保材料和轻量化设计,降低整车碳排;三是商业模式创新方面,与合作伙伴共建低碳生态,提升投资效率与协同能力;四是管理机制创新方面,将减碳目标纳入绩效体系,使绿色转型成为企业运营的内在驱动力。”

针对范围三排放,佛吉亚提出了明确目标:到2030年,产品平均减重17%、新产品中可再生材料占比超30%、报废产品可回收率达70%、材料碳排放因子下降40%至70%。这些目标的实现,离不开与供应商的齐头并进。林霁指出,会针对合作不同阶段,给供应商制定四个维度的减碳要求:入库时提交减碳计划,报价时同步提交产品碳足迹信息,量产后提供量产产品碳足迹数据,技术环节鼓励供应商开展技术交流、展示低碳创新方案。

何文表示,碳管理不只是应付合规,更重要的是建立三种竞争力:拿订单的能力、降成本的能力、供应链不掉链子的能力。真正的竞争力不是“减了多少排”,而是“建了什么能力”——快速响应政策变化的能力、管理供应链数据的能力、跟供应商一起进步的能力。

何文以服务的一家德国卫浴品牌举例称,一开始是为了满足欧洲总部要求买绿电。但后来发现,客户开始要求提供产品碳足迹,因为他们前期建了数据体系,能快速响应,在竞标中就比同行有优势。“今年我们帮他们把绿电模式推广到核心供应商,供应商用上绿电后成本更稳定、竞争力更强,整条供应链都更稳了。”

陆宁表示,系统性构建绿色价值链,需要从五个方面突破:首先,企业必须从战略层面系统设计解决方案,将ESG能力提升融入日常运营;其次,碳盘查是一切工作的基础,从数据收集管理、模型构建到报告输出,必须确保真实、透明、可靠、合规;第三,面对TfS碳足迹指南升级、ecoinvent数据库(全球知名的生命周期评估数据库)持续迭代,企业必须加强国际化交流,实现与国际标准接轨;第四是价值创造,围绕财务和影响双重指标实现ESG价值核算,已成为全球共识;第五要持续创新,从手工到系统化,再到数字化平台,与客户及供应链的合作共创模式不断升级,才能提升效率。